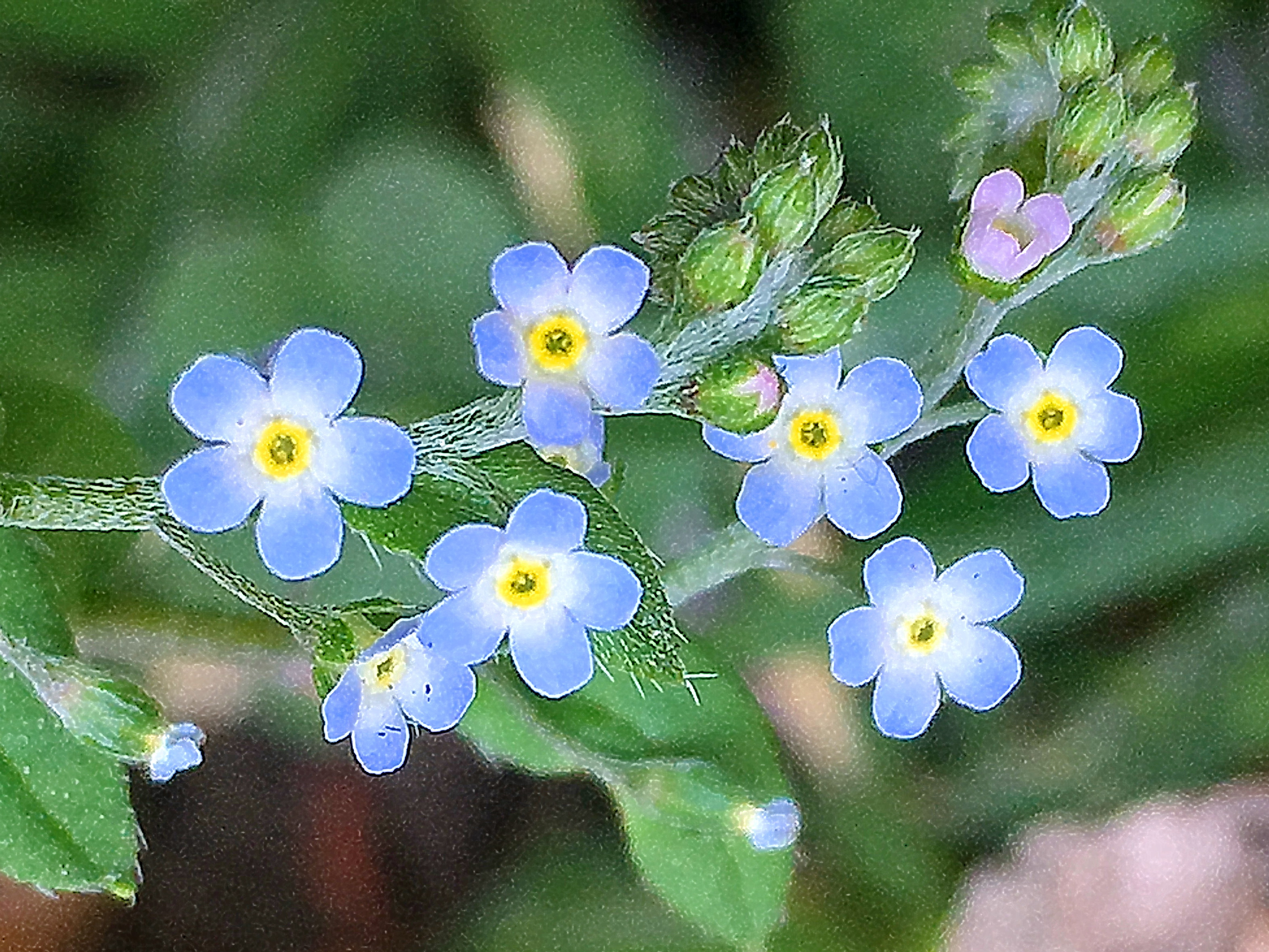

属 名 : キュウリグサ属 種 類 : 二年草 花 期 : 春 原産地 : 日本,朝鮮半島,中国 撮影日:06年05月06日 撮影場所:横浜市中区・本牧山頂公園 野原や道端に普通に生育している草丈15~30cmの二年草〔基本情報〕畑や道ばたなどにはえる高さ15cmほどの越年草。 茎は長さ5~40cmで斜めに立ち上がります。 葉には根出葉と茎葉があり、根出葉と茎の下部につく葉に葉柄があります。 葉は互生する単葉で、長さ1~3cm、幅06~15cmの長楕円形~卵形です。キュウリグサ 日本全土,アジアの温帯に広く分布し,畑や土手などに多いムラサキ科の二年草。 茎は高さ10〜cm,長楕円形の葉が数個つく。春,茎や枝の先に花穂を出し,ややまばらに多数の花をつける。 花には柄があって包葉がなく,花冠は径2mm内外,淡い空色で,5裂する。

Updating Details Diary この花なんだ ワスレナグサ キュウリグサ すわ

キュウリグサ ワスレナグサ

キュウリグサ ワスレナグサ-キュウリグサ(胡瓜草)(ムラサキ科 キュウリグサ属) キュウリグサの図鑑(一般用) (pdf 34kb) キュウリグサの図鑑(キッズ用) (pdf 8585kb) 自生環境 道ばた、野原、畑地 など 原産地 日本在来 特徴 キュウリグサの基本情報・花言葉 キュウリグサは、アジア、日本全土に分布するムラサキ科キュウリグサ属の2年草です。 草丈は10~30cm、花期は3~5月で、花の径は2mm ほど。 いろや形はワスレナグサ(ムラサキ科)ににた、小さな花です。

キュウリグサ 英名は Cucumber Herb 別名タビラコ どっちが本当のタビラコ

ハマワスレナグサ(ムラサキ科の1年草) 欧州~西アジア原産帰化植物 キュウリグサによく似ているのですが、花径2 ~25mmとキュウリグサよりもさらに小さいです。果実には毛があってひっつき虫になるようです ←葉 よりのめり込むようになったきっかけが、このキュウリグサでした。 和名 キュウリグサ(胡瓜草) 英名 Cucumber Herb 分類 ムラサキ科キュウリグサ属の越年草 花の特徴 花の色:水色(中心部は黄色)、大きさ:約2mmワスレナグサ (勿忘草) 分類:常緑多年草 1,2年草 学名 Myosotis scorpioides 科属 ムラサキ科 / ワスレナグサ属 開花時期 4月から5月 花色 ピンク 青,紫 白 用途 鉢植え 地植え 管理環境 耐寒性 日なた~半日陰 増やし方 種子まき こぼれ種 常緑性の多年草。

ムラサキ科キュウリグサ属 多年草 タチカメバソウ (立亀葉草) Trigonotis guilielmii 山地の谷間などに生育する多年草。名前の由来は、茎が直立し葉が亀の甲状に見えることに因む。茎は直立し、高Makino 多年草。花序に葉がない。花は淡青色、径1cm。葉腋から長い走出枝を伸ばす。山地にまれに生育する。日本固有種。本州の中部地方以北に分布する 。絶滅危惧IB類(EN)17年レッドリスト。 キュウリグサ Trigonotis peduncularis (Trevir) FBForbes et Hemsl 越年草。キュウリグサ 学名 Trigonotis peduncularis 別名 タビラコ 胡瓜草 分類 ムラサキ科キュウリグサ属 (越年草) 葉を揉むとキュウリの匂いがするための名。 原産・分布 北海道、本州、四国、九州、沖縄。アジアの温帯、暖帯に分布。 神奈川県

キュウリグサ ハナイバナ 春も盛りの頃、散歩道の土手や川岸にワスレナグサを小さくした様な花々が目立ち始める。 キュウリグサとハナイバナで、ワスレナグサと似ているのも道理、いずれも同じムラサキ科の花である。 ワスレナグサは恋人のために花を摘んでいた騎士が川に落ちおぼれる寸前その花を恋人に投げ 「私を忘れないで下さい」 と叫んだドイツのハマワスレナグサとは別属ですが、キュウリグサはごく身近にたくさんありますから比較してみましょう。 図14 キュウリグサの株。花茎がひょろひょろ伸びている 図15 キュウリグサの根元 図16 葉の形もハマワスレナグサとは大きく異なる荒川植物図鑑 ムラサキ科 キュウリグサ 越年草 花期 3~5月 葉をもんで嗅ぐとキュウリの匂いがする! 花だけで花序を作り、先ははじめは巻いていて、開花するに従いまっすぐに伸びる 花弁はブルーで、中心のリング (副花冠)は黄色 葉には細い毛が

キュウリグサ 胡瓜草

ワスレナグサには同じムラサキ科の キュウリグサ と言う大変小さい花の仲間があることが分かった 三田のいのしし 見て歩き日記 楽天ブログ

キュウリグサ属 漢字 胡瓜草 種類 越年草 高さ10~30㎝ 茎 下部から枝分かれし、種子のころには長くのびる 全体に細かい毛がある 葉 互生 下部の葉は長い柄があり、上部の葉は無柄 長さ1~3㎝の楕円形 全体に細かい毛がある 花期 3~5月キュウリグサ 種子/5g キュウリグサは道ばたや庭などに生育する越年草です。 3月~5月頃に淡青紫色の小さい花を次々と咲かせます。 葉をもむとキュウリのにおいがすることからキュウリグサと呼ばれています。 販売単位:5g / 袋 種子数: 約7,450粒/gキュウリグサ 胡瓜草 日本全土、アジアの温帯、東ヨーロッパ原産。 中国名は附地菜 fu di cai。 英名はcucumber herb。 1年草又は2年草。 茎は普通、多数、まれに1本、密集し、拡散し、基部で多数、分枝し、高さ5~30㎝、短い剛毛がある。 根生葉はロゼット

Updating Details Diary この花なんだ ワスレナグサ キュウリグサ すわ

ワスレナグサ キュウリグサ タチイヌノフグリで小さなアレンジ Lovegreen ラブグリーン

一緒に生えていた2種類の花を並べてみました。 左 が キュウリグサ( 小さい ) 。 右 が ワスレナグサ で、どちらもムラサキ科の植物です。 一度 ワスレナグサ の花の大きさを知ると、普通の家庭の庭先のものにも気が付きやすくなりました。 次の写真2つは、ある庭のワスレナグサです。 一株から枝が別れて、花を付けています。 沢山集まって咲いている ワスレナグサに似た青い可愛い花は 花径3ミリくらいではないですか? 葉を揉むとキュウリの匂いがしませんか? キュウリグサではないかと思います。 きれいに撮れてますね(*^_^*) キュウリグサはワスレナグサのイメージのそのまま。 淡い青色(水色) のみです。 (蕾段階ではピンクっぽいです) 勿忘草(ワスレナグサ)|名前の由来は悲恋の物語から ワスレナグサの名前の由来はドイツの伝説からきています。

キュウリグサの花の写真素材

キュウリグサの育て方 どんな花を咲かせる その特徴は Greensnap グリーンスナップ

キュウリグサ キュウリグサの概要 ナビゲーションに移動検索に移動キュウリグサ Trigonotis peduncularis(東京都町田市、06年4月22日)分類(APG IV)界植物界 Plantae階級なし被子植物 Angキュウリグサに似た仲間 私の写した画像から、キュウリグサに似た仲間の区別に参考となると思われるものを載せてみます。 キュウリグサ 淡青紫色の花の中心は黄色。 花序は長く伸びる。 ミズタビラコ 白〜淡青紫色の花の中心は白色。 花序はふつう2本立ち上がる。・紫科。 ・学名 Trigonotis peduncularis Trigonotis キュウリグサ属 peduncularis 花柄のある 学名 T へ ・春に青色の 小さい5弁花が咲く。 花は、それぞれにズラリと 伸ばした短い茎先に咲く (下の方から上の方に 咲きあがっていく)。

Trigonotis Peduncularis キュウリグサ 胡瓜草 小さすぎる 無理 Flickr

キュウリグサ 英名は Cucumber Herb 別名タビラコ どっちが本当のタビラコ

キュウリグサ きゅうりぐさ(胡瓜草) ムラサキ科 学名:Trigonotis peduncularis 別名・別読み: タビラコ 07年03月17日 東京港野鳥公園 にて 葉がキュウリの匂いがするという。 道端や草地などに群生していることが多いが、3~5mmと小さな花なので、気をつけて観察しないと見逃してしまう。 キュウリグサ キュウリグサ学名 Trigonotis peduncularis ( Trevir) Benth ex Hemsl 英名 cucumber herb キュウリグサ (胡瓜草、 学名 Trigonotis peduncularis )は、 ムラサキ科 キュウリグサ属 の 雑草 。 和名 は、 葉 をもむと キュウリ のようなにおいがすることに由来する 。 タビラコ ともいうが、 キク科 の コオニタビラコ と紛らわしい 。キュウリグサ(胡瓜草) 越年草 日本全土の道ばたや庭などに多い。 高さ15〜30cm。 下部の葉は長い柄があり、長さ1〜3cmの卵円形。 上部の葉は無柄。 茎の先にサソリ形花序をだし、直径約2mmの淡青紫色の花を次々に開く。 花期は3〜5月。

ハマワスレナグサ

キュウリグサ 胡瓜草 に 青紫の小さな花が咲いています

キュウリグサと山キュウリ キュウリグサってなんか2種類あるように思うのだけど。という疑問がありました。 実の様子を観察してみました。 まず、キュウリグサだと思っていたものから。 これは道路の道沿いをスカイブルーにかすませていた花。 キュウリグサ(胡瓜草)ノハラムラサキ(野原紫) HAYASHINOKO 離宮道の西側、車道との境には黒松が整然と並んでいる。 その植栽の両側が歩道になっている緩やかな坂道。 かつての武庫離宮時代に整備された離宮道現在の須磨離宮公園に向かってまっすぐ伸びている。 その車道と歩道を限る石垣に幾つもの雑草。 今日はシロイヌナズナが咲き始めているのを④キュウリグサに似た花は何がある? ⑤キュウリグサとワスレナグサの違いはなに? ⑥キュウリグサとミズタビラコの違いはなに? ⑦キュウリグサの花言葉はなに? ⑧キュウリグサの種類や品種は何があるの? 以上8つの点についてお伝えします。

ワスレナグサとキュウリグサを比べてみました イーハトーブ国王の巡回

ワスレナグサ似の野草 キュウリグサ Garden Note Lovegreen ラブグリーン

ワスレナグサ キュウリグサ タチイヌノフグリで小さなアレンジ Lovegreen ラブグリーン

ナヨナヨワスレナグサとキュウリグサ やまぶどうの徒然日記

キュウリグサ 植物ずかん

キュウリグサ 日本まるごと生き物図鑑

キュウリグサを忘れないで 道草の時間

キュウリグサ は 忘れな草 と良く似た 直径2 3mmの極小の花 その花言葉は 愛しい人へ 真実の愛 ぼちぼち歩く

キュウリグサ 素人植物図鑑

ワスレナグサには同じムラサキ科の キュウリグサ と言う大変小さい花の仲間があることが分かった 三田のいのしし 見て歩き日記 楽天ブログ

Pr 爆速 無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 ワスレナグサ類 和名学名 自生地 分布頻度 チェックした点 特記 年月日 撮影場所 ノハラムラサキ Myosotis Arvensis 平地 極稀 ヨーロッパ原産の1年生または2年生草本 全体に白色の軟毛がある 茎は直立

キュウリグサ と ハナイバナ 天地 あめつち に遊ぶ

エゾムラサキの花 キュウリグサやワスレナグサによく似ています 北海道で出合った植物 その4 しろうと自然科学者の自然観察日記 楽天ブログ

キュウリグサ 胡瓜草 花々のよもやま話

ワスレナグサ キュウリグサ タチイヌノフグリで小さなアレンジ Lovegreen ラブグリーン

キュウリグサ

似ているけれど違う花 キュウリグサとワスレナグサの違いは アタマの中は花畑

雑草 雑写雑記 5

キュウリグサ Explore Tumblr Posts And Blogs Tumgir

ネモフィラ

勿忘草 ワスレナグサ の花言葉 意味や見頃の季節 別名は Horti ホルティ By Greensnap

花ゲリラ 棘 Toge お花のご紹介 ワスレナグサ ムラサキ科ワスレナグサ属一年草 水色の小花が可愛らしい 春のお花です 露地植えにすると葉っぱが蒸れてカビ易いのが難点 お花本人の姿より 花言葉 私を忘れないで の方が有名かもしれませんね 子供の頃

キュウリグサ ワスレナグサ 18おうちの植物達 のアルバム みんなの趣味の園芸 Id

胡瓜草 キュウリグサ と勿忘草 ワスレナグサ れお君と庭の花 Fromたけちゃんマン

似ているけれど違う花 キュウリグサとワスレナグサの違いは アタマの中は花畑

春の雑草 ワスレナグサに似てる 大きさ2mm水色の花が可憐 キュウリグサ Saluton Mondo 和花の作業部屋

キュウリグサ 花しらべ 花図鑑

雑草 雑写雑記 5

似ているけれど違う花 キュウリグサとワスレナグサの違いは アタマの中は花畑

キュウリグサの育て方 どんな花を咲かせる その特徴は Greensnap グリーンスナップ

キュウリグサ 胡瓜草 写真共有サイト フォト蔵

ワスレナグサとキュウリグサ 我が家の花たち

植物図鑑

キュウリグサ

キュウリグサ 胡瓜草 花 道端 花好きの植物写真集 フリー素材

キュウリグサ ムラサキ科 ワスレナグサ 自宅と実家の庭 のアルバム みんなの趣味の園芸 Id

ワスレナグサとキュウリグサ 朱丸のいつもはじめ

ムラサキ科 キュウリグサ 胡瓜草 奥行き1mの果樹園

Kei Narujima なるじまけい Trigonotis Peduncularis 胡瓜草 キュウリグサ

キュウリグサ 自然と仲良くなれたらいいな2

Shinsyu Photo キュウリグサ 5 15長野県安曇野市 ワスレナグサによく似た同じムラサキ科の胡瓜草は大きさが2mm程のとても小さな花です この花は葉を揉むと胡瓜の様な匂いがすることからこの名前が付けられたのだそうです 花言葉 愛しい人へ 真実の

ナヨナヨワスレナグサとキュウリグサ やまぶどうの徒然日記

胡瓜草 キュウリグサ と勿忘草 ワスレナグサ れお君と庭の花 Fromたけちゃんマン

ノハラムラサキ Myosotis Arvensis 一見 都市部などに普通に見られる雑草のキュウリグサ Trigon Flickr

第374話 ヒメワスレナグサと呼びたい キュウリグサ はれときどきカメラ

キュウリグサ 胡瓜草 写真共有サイト フォト蔵

ワスレナグサとキュウリグサを比べてみました イーハトーブ国王の巡回

キュウリグサ 田舎暮らしの壺

ノハラムラサキ

雑草 雑写雑記 5

ムラサキ科 キュウリグサ 胡瓜草 奥行き1mの果樹園

キュウリグサの育て方 どんな花を咲かせる その特徴は Greensnap グリーンスナップ

キュウリグサとハナイバナ

胡瓜草 キュウリグサ と勿忘草 ワスレナグサ れお君と庭の花 Fromたけちゃんマン

キュウリグサに似た仲間

Pr 爆速 無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 ワスレナグサ類 和名学名 自生地 分布頻度 チェックした点 特記 年月日 撮影場所 ノハラムラサキ Myosotis Arvensis 平地 極稀 ヨーロッパ原産の1年生または2年生草本 全体に白色の軟毛がある 茎は直立

ワスレナグサ キュウリグサ 花や風景の写真便り

勿忘草 ワスレナグサ に似た小さな青い花 胡瓜草 キュウリグサ の花言葉は強い 鏡花水月 花つむぎ

キュウリグサと ワスレナグサ Kororin日記 楽天ブログ

ワスレナグサの投稿画像 By もちっこさん キュウリグサ 21月4月17日 Greensnap グリーンスナップ

キュウリグサの育て方 どんな花を咲かせる その特徴は Greensnap グリーンスナップ

キュウリグサとは その特徴や花言葉をご紹介 勿忘草との違いは Botanica

キュウリグサ 胡瓜草 日々の徒然 旧 還元水について

ワスレナグサとキュウリグサ 我が家の花たち

キュウリグサのまとめ 似た花や花言葉等8個のポイント 植物の育て方や豆知識をお伝えするサイト

キュウリグサの花は小さいけど美しい 見過ごしがちな雑草たちの魅力 ネイチャーエンジニア いきものブログ

ハマワスレナグサ

ワスレナグサ キュウリグサ タチイヌノフグリで小さなアレンジ Lovegreen ラブグリーン ワスレナグサ アレンジ 小さな花

Shinsyu Photo キュウリグサ 5 15長野県安曇野市 ワスレナグサによく似た同じムラサキ科の胡瓜草は大きさが2mm程のとても小さな花です この花は葉を揉むと胡瓜の様な匂いがすることからこの名前が付けられたのだそうです 花言葉 愛しい人へ 真実の

キュウリグサvsハナイバナ

忘れな草 と キュウリ草 あおぞら 青空 どんぐり

キュウリグサ 道端のかわいい花 ムラサキ科キュウリグ エバーグリーンポスト

Nitter By Pussthecat Org

Trigonotispeduncularis Twitter Search

ワスレナグサ ブルームッツ と雑草キュウリグサ 趣味は園芸だけれども 楽天ブログ

ワスレナグサ キュウリグサ 花や風景の写真便り

ワスレナグサとキュウリグサを比べてみました イーハトーブ国王の巡回

キュウリグサ ハナイバナ 忘れな草の仲間だよ 熊野ロマンチックエリア

春の雑草 ワスレナグサに似てる 大きさ2mm水色の花が可憐 キュウリグサ Saluton Mondo 和花の作業部屋

ワスレナグサ似の野草 キュウリグサ Garden Note Lovegreen ラブグリーン

ワスレナグサ キュウリグサ アブリル どこにでもあり どこにもない

キュウリグサとワスレナグサ 再びの模索と解明

キュウリグサの花は小さいけど美しい 見過ごしがちな雑草たちの魅力 ネイチャーエンジニア いきものブログ

ナヨナヨワスレナグサとキュウリグサ やまぶどうの徒然日記

Kerriaja Twitter પર ハナイバナ 葉内花 の花は2 3mmくらいで小さくて可愛い キュウリグサ 胡瓜草 3枚目 と ワスレナグサ 勿忘草 4枚目 によく似ているけど キュウリグサとワスレナグサは蕾がサソリの尾状につき 花の中央の副花冠が黄色

キュウリグサ は 忘れな草 と良く似た 直径2 3mmの極小の花 その花言葉は 愛しい人へ 真実の愛 ぼちぼち歩く

1

ワスレナグサ と キュウリグサ 山野有情 雑草という名前の草は無い

Nitter By Pussthecat Org

青い小さな花 雑草

Ref 26 河川敷の春から初夏にかけての草木と花 その24

ワスレナグサとキュウリグサ 行く川の流れ

ワスレナグサ キュウリグサ タチイヌノフグリで小さなアレンジ Lovegreen ラブグリーン

花 キュウリグサ ノハラムラサキ ワスレナグサ 新 花鳥遊人

0 件のコメント:

コメントを投稿